2025.06.20

# 知識

資本主義が産んだバケモノ ダークパターン

こんにちは。

Maromaro デザイナーのshunです。

昨今、ダークパターンがテレビやウェブメディアなどで広く取り上げられ、社会的認知度が高まってきました。

「ダーク」という強い語気と、誰しもが体験したことがある悪質なケースのあるあるな共感とともに、認知が広がってきました。

ダークパターンというと世間的には「悪意ある業界人がユーザーを意図的に操る、詐欺まがいの手法」と思われていることが多いと思います。

「私には関係ないわ。」「悪いこと考える人がやることでしょ。」「うちの会社は大丈夫。」・・・

いいえ、誰しもが「ダークパターン使用予備軍」です。

誰しもが、資本主義社会である以上、「ダークパターン使用予備軍」であり、本人も気づかないうちに使ってしまうところがダークパターンの恐ろしいところであり、しっかり理解しなきゃいけないところです。

本記事ではダークパターンとは何かを改めて知ることで、気づかないうちに加害者にならないための一助になれば幸いです。

ダークパターンの定義

消費者にとって望ましい範囲を超えた、金銭の支出や個人情報の開示、または時間の消費につなげること。 経済協力開発機構(OECD) – DARK COMMERCIAL PATTERNS –

手法や程度の問題ではあるが、金銭・時間を費やさせることや、個人情報を集めることはビジネスにて一般的に求められる指標であり、資本主義の社内の中で「結果」と直結する目標となることが多くあります。

「結果」を追い求めてサービスをつくっていく中で「気づいたらダークパターンを使ってしまっていた」と無自覚に加害者になってしまうことは想像に難くないでしょう。

冒頭でお伝えした誰しもが「ダークパターン使用予備軍」である所以でもあると思います。

よくあるダークパターン例

まずは敵をよく知ることから。

何が悪とするかやどこからがダークパターンなのかの程度の話をしだすと人によって判定が変わるところもあると思います。(だから法的な介入が難しい…)

ですので今回は一例としてNDD認定ガイドラインや消費者庁の実態調査の事例にまとめられていたのをご紹介します。

①強制登録

会員登録(アカウントの作成を含む)を強制されるか、登録が必要だと思い込まされてしまうもの 買おうとしたら登録かログインが求められて、渋々登録したら、後から登録しなくても買えたんかい!と思うことありますよね。

買おうとしたら登録かログインが求められて、渋々登録したら、後から登録しなくても買えたんかい!と思うことありますよね。

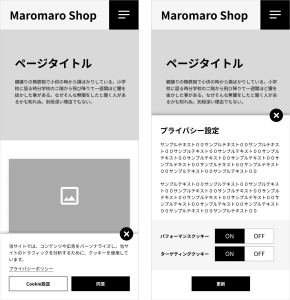

②強制的情報開示

だまされて又は強制されて、商品の購入やサービス を利用する上で必要と考えられる範囲を超えて、個人情報を共有してしまうもの ちゃんと中身をみないと、とんでもない不利なこと書かれてても全部OKになってしまう、昔(今もかな)のTwitterのAPI拡張みたいですね。

ちゃんと中身をみないと、とんでもない不利なこと書かれてても全部OKになってしまう、昔(今もかな)のTwitterのAPI拡張みたいですね。

③隠された情報

重要な情報が不明瞭にされているもの

載せなきゃいけないけどあんまり見せたくないものがある気持ちはわかります…

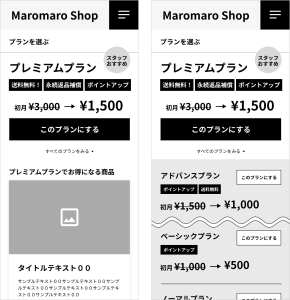

④事前選択

事業者の望む選択肢がデフォルトで事前選択されているもの これは使う場所によりそうですね。フォームとかなるべく入力の手間を避けたい時や、ほとんどの方が選ぶ選択肢がある場合などは寄せてもいいかもですが、ことお金の絡むプランやコースなどはデフォルトで事前選択されてない方が良さそうですね。

これは使う場所によりそうですね。フォームとかなるべく入力の手間を避けたい時や、ほとんどの方が選ぶ選択肢がある場合などは寄せてもいいかもですが、ことお金の絡むプランやコースなどはデフォルトで事前選択されてない方が良さそうですね。

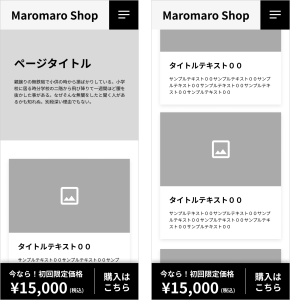

⑤不当参照価格

誤解を招く又は虚偽の参照価格からの割引価格という形で価格が表示されているもの なんとかスーパーセールとか、なんとかフライデーとかついつい元値段疑ってメーカー希望価格調べちゃいますよね

なんとかスーパーセールとか、なんとかフライデーとかついつい元値段疑ってメーカー希望価格調べちゃいますよね

⑥ひっかけ質問

質問が二重否定であるなど、消費者が誤解しやすい表現になっているもの 自動車教習の免許試験みたいですね。

自動車教習の免許試験みたいですね。

⑦感情のゆさぶり

消費者に特定の選択肢を選ばせるため、感情を利用して人を操る言い回しになっているもの 逆にしつこくて買うのやめるとかにも繋がりそうなんですが、効果あるのでしょうか。

逆にしつこくて買うのやめるとかにも繋がりそうなんですが、効果あるのでしょうか。

⑧執拗な繰り返し

事業者が望むことを消費者に行うよう繰り返し求めるもの 自分がカートに入れたもので合計金額が常に出てくるとかだったらいいんですが、買って欲しいものを常に出し続けるのは画面も狭くなって閉じれないとかだともう最悪です。

自分がカートに入れたもので合計金額が常に出てくるとかだったらいいんですが、買って欲しいものを常に出し続けるのは画面も狭くなって閉じれないとかだともう最悪です。

⑨キャンセル困難

商品等の購入や会員登録等、事業者への申込みの手続の難易度と、解約・退会の難易度が釣り合わないもの これはいろんなサイトで見かけますね。最後は電話しなきゃ退会できないみたいな露骨なのは減りましたが、最後の退会ボタンが文中にあるリンクだったりするところも多々見ます。

これはいろんなサイトで見かけますね。最後は電話しなきゃ退会できないみたいな露骨なのは減りましたが、最後の退会ボタンが文中にあるリンクだったりするところも多々見ます。

⑩価格比較妨害

価格等を比較しづらくしているもの 特にスマホは意図しなくても比較しづらくなるので、より気をつけたいところ

特にスマホは意図しなくても比較しづらくなるので、より気をつけたいところ

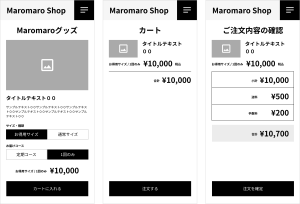

⑪隠れたコスト

費用が複数の形式で表示されるなど不明瞭になっている、又は契約締結プロセスの終盤で明らかにされるもの いざ決裁の画面に行ったら「なんでこんなに!?」ってなることはよくあります。

いざ決裁の画面に行ったら「なんでこんなに!?」ってなることはよくあります。

⑫お客様の声

商品等を購入した他の消費者の評価や口コミに関する表示であって、誤解を招くものや虚偽の可能性があるもの 「※効能には個人差があります」と書いていればどんだけ盛ってもいいみたいな風潮ありますね。

「※効能には個人差があります」と書いていればどんだけ盛ってもいいみたいな風潮ありますね。

⑬No.1表示/高満足度

商品等の売上や性能に関するランキング1位の表示や、高い満足度の表示があるもの パッとみ目を引くが、よく見ると母集団が偏っている。なんてことも。

パッとみ目を引くが、よく見ると母集団が偏っている。なんてことも。

⑭カウントダウンタイマー/期間限定

商品・サービスや割引の提供期限のカウントダウンや、間もなく終了する旨の表示であって、消費者を急かすものや虚偽の可能性があるもの

カウントダウンまでされるとあからさまで警戒しますが、「期間限定」とだけ書かれてたらついついみちゃいますよね。

ダークパターン使用を防ぐ施策

これまで様々なダークパターンを見てきましたが、未然に防ぐ施策として

「個人としてできること」と「企業としてできること」2軸考えられます。

【個人としてできること】

✔︎ユーザーの立場に立つ機会を設ける

✔︎「ユーザーの不利益になるのでは?」と声を上げられる倫理観をもつ

✔︎数字に追われて闇のクリエイターにならない

【企業としてできること】

✔︎ガイドラインやチェックリストを整備する

✔︎KPIを売上だけでなく、ユーザー満足度にも適用する

✔︎気になったことがすぐ相談できるオープンなカルチャーを醸成する

なんにせよ、「それはユーザーのためになっているのか」の観点を常に忘れないことが大切だなと感じました。

しかし、すでに結果が出ているダークパターンデザインに対して「これやめませんか?」と声を上げるのは大変な勇気が必要だと思います。

目先の数字だけに囚われず、その声を拾い上げられる風通しのよさとダークパターンへの理解がもっと世の中に広がればいいなと感じました。

バケモノを産み出すも、倒すのもデザイナー。

私は倒す側の光のデザイナーでありたい。

以上、Maromaro shunでした。

p.s.「誠実な企業がバカを見るようなことがあってはいけない。」という冒頭から始まる一般社団法人 ダークパターン対策協会のシビれるガイドラインも大変勉強になりますので参照ください。